「梅雨入り」「梅雨明け」は、どのようにして決めているのか?

「梅雨入り」 「梅雨明け」

天気相談所には「もう梅雨入りしたんじゃないのか」「気象庁がまだ梅雨入りと発表しないのはおかしい。」などと苦情がとどくことがあります。

「梅雨入り」「梅雨明け」は、どのようにして決めているのでしょうか?

気象庁が「梅雨入り」を発表というニュースが飛び交うと、必ずおかしいんじゃないかという声が毎年のように湧いてくるようです。

それは、人それぞれに抱く梅雨という概念の違いがあるからでしょう。梅雨入り後の晴れ間が納得できない人、気象学的に梅雨前線が描かれた地上天気図と同じでないと梅雨とは言えないいと思っている人など様々の声があります。

「梅雨入り」発表には、雨が降りやすい時期になると大雨による災害が発生しやすくなるので、防災のため注意喚起をする、これが気象庁が「梅雨入り」を発表する際の大きな目的の一つです。

この役割が人それぞれのもつ「梅雨入り」の概念に優先している実態があるため、違和感を持つ人もいるのでしょう。

梅雨の時期に関する気象情報 梅雨入の決め方

現在の「梅雨入り」「梅雨明け」は、気象庁が業務の一つとして決めています。

基本的に「梅雨」とは、日本の気候の大きな特徴の一つで、季節が春から夏へと移り変わるときに、その前後の時期と比べて雨が多くなり、日照が少なくなるという季節現象です。

また「梅雨の入り明け」には、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。

決め方は、今までの天候とその先一週間の予報をもとに、雨や曇りの日が多くなり始める頃を梅雨入りとして「○月○日頃、梅雨入りしたとみられます」という形で各地の中枢気象台から地方情報の形のお知らせとして発表されます。

具体的に「雨がどのくらい降ったら」というような基準は特にありません。天気図では、梅雨前線が日本付近に停滞前線として現れる頃となっています。

発表する中枢気象台は以下のとおりです。

・沖縄地方・・沖縄気象台

・奄美地方・・鹿児島地方気象台

・九州南部・・鹿児島地方気象台

・九州北部・山口県・・・福岡管区気象台

・四国地方・・・高松地方気象台

・中国地方(山口県除く)・・・広島地方気象台

・近畿地方・・・大阪管区気象台

・東海地方・・・名古屋地方気象台

・北陸地方・・・新潟地方気象台

・関東甲信地方・・・気象庁本庁

・東北南部・・・仙台管区気象台

・東北北部・・・仙台管区気象台

また、梅雨前線が日本付近になくなり、くもりや雨の日が多い梅雨の天候から、晴れて暑い夏の天候へと季節が変わる頃を「梅雨明け」としています。

江戸中期に蕪村が詠んだ「さみだれや大河を前に家二軒」にある「さみだれ」とは、陰暦五月の雨「五月雨」のことで「さ=イネ」「みだれ=水垂れ」すなわち梅雨のことをさしています。

このことからもわかるように、「つゆ」は昔から日本の季節をあらわす用語としてあったことになります。

「つゆ」という季節感覚は古くからあり、もともと、季節の変わり目である「梅雨入り」「梅雨明け」は、人それぞれが感じて察してきたものでした。

気象庁が「梅雨入り」「梅雨明け」の発表をするようになったのは、そんなに古い話ではなく、1964年から「梅雨入り・明け」の「おしらせ」を始めましたが、新聞の記事には「梅雨入り(明け)宣言」と書かれ、気象庁のいう「おしらせ」という言葉とは違っていました。

「梅雨入り・明け」の「おしらせ」は以後見直され、1986年に「梅雨入り・明け」の「発表」を業務として位置づけ、「気象情報」として、『梅雨の入り・明けに関する地方気象情報』を発表することになりました。

また、1995年以降、梅雨が季節現象であることを明確にするため、数日の幅を持った期間として表現するようになりました。

-

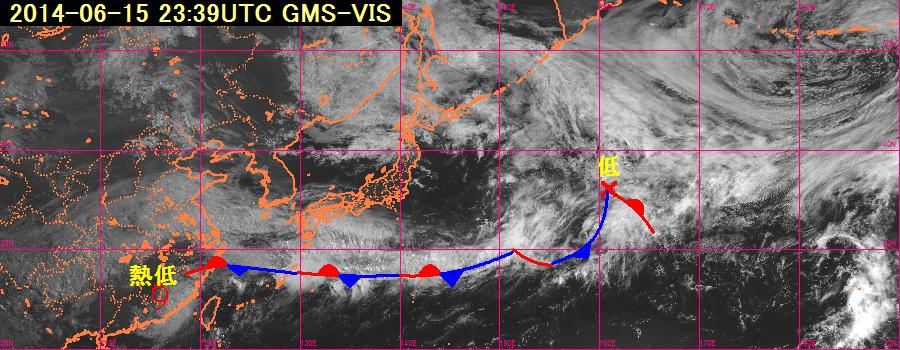

- 2014年6月16日09時の気象衛星ひまわりの可視画像(気象庁提供)

-

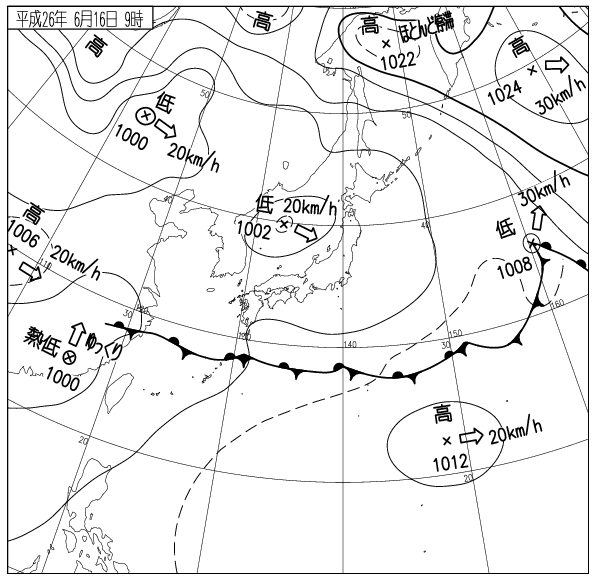

- 2014年6月16日09時の地上天気図(気象庁提供)

2014年の梅雨入りは、沖縄5月5日・奄美5月11日・・・関東甲信6月5日、東北北部6月6日で、梅雨入りと同時に大雨が降ったのが特徴でした。

梅雨入り後、梅雨前線は、九州、近畿、関東甲信、東北地方へと、帯状の雨雲を南北に移動させながら、3ヶ月ほどの時間をかけて、ゆっくり北上します。このため、おおよそ40日間程度の梅雨が終わると、南の地方から「梅雨明け」となります。

最終的に「梅雨入り」「梅雨明け」が確定するのはいつ頃?

特定できないことはあるの?

梅雨明けの検討期限

梅雨入りの発表は、速報値となっています。「梅雨入り」や「梅雨明け」は、梅雨の季節が過ぎてから、春から夏にかけての実際の天候経過を総合的に考慮した検討の結果、例年9月頃に発表しています。これは、確定した統計値としての利用を目的としているからです。

過去には、季節の移り変わりが不明瞭で「梅雨入り」や「梅雨明け」が特定できない年もありました。

特定できなかった年は、東北(1993年、1998年、2001年、2003年、2009年)、沖縄・奄美を除く全国(1993年)でした。

2003年の冷夏のとき梅雨前線が停滞したまま立秋を迎え梅雨明けの発表はありませんでした。

気象庁で明けの検討をいつまで続けるのかということが決まったのは、2004年でした。

現在は、梅雨明けの発表の期限は「立秋」の2日先までとなっています。

これは多くの地域で日最高気温及び日平均気温の平年のピークは、8月の第1~2半旬であり、これを過ぎると、季節的には秋への移行過程に入っていることなどを理由に、季節感を考慮した暦の上の「立秋」を目安とすることとし、これに季節の移り変わりの期間を考慮した2日間をおまけとして加えて、「立秋」の2日先までを検討の期限としています。

つまり、「立秋」以降は梅雨明けを特定しないのが原則ですが、立秋以降でも可能性があると判断した場合は、立秋の2日先までは検討を継続するということになっています。

*参考 1951年以降の梅雨入りと梅雨明け(確定値)