けあらし

晩秋から冬、穏やかに晴れた朝、海面からもうもうと風呂場の湯気のように蒸気が立ち上ることがあります。

写真は舞鶴湾西港に立ち上る湯気のような蒸気霧です。

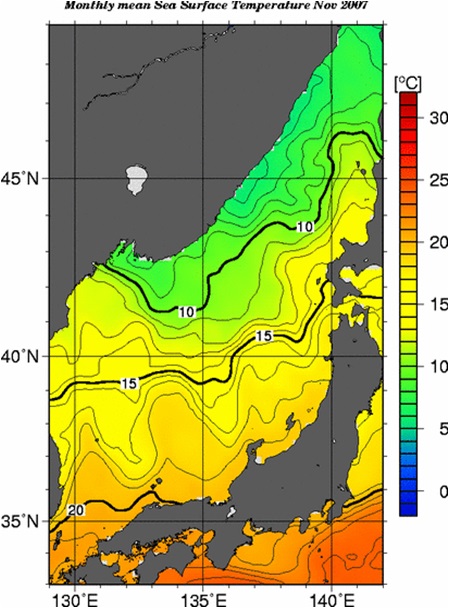

(この日の7時の気温は10.9℃、湾内の海面水温は20℃)

これを北海道では「けあらし」と呼んでおり、語源は留萌地方で使われていた北海道の方言でした。

現在は北日本を中心に日本各地で使用される用語となって、俳句の歳時記では冬の季語とされています。

けあらしは、気温が最も低くなる日の出ごろに発生し、昼前には消散することが多い現象です。

このメカニズムは、まず夜間に放射冷却が強く起こり、内陸や山地で空気が冷やされます。冷やされた空気は重いため、谷や川に沿ってゆっくり流れ、河口から暖かい海面上に流れ込んで霧が発生するのです。

留萌や釧路、浦河などの地方の沿岸部や富山県の氷見や雨晴海岸では、季節の風物詩として有名で写真マニアがよく訪れます。

各地の観光協会ホームページより 釧路(左) 雨晴海岸:富山(右)

現れやすい気象条件は、冬型の気圧配置が緩んで強く冷え込み、海水温と気温の温度差が9~15℃、風速は2~4メートルと風が弱い時、気温が最も低くなる日の出ごろから発生し、気温が上がると消えてしまいます。

「毛嵐」(けあらし)とも書く事から荒れた天気を想像しがちですが、高気圧に緩やかに覆われるため、日中は穏やかな晴天となるのが予想されることになります。

このようなことから、シバれた朝は「日中の漁日和」と地元の漁師の人には歓迎されています。

由良川河口の蒸気霧と海上に流れ出るけあらし

由良川河口の蒸気霧 2005年11月5日

-

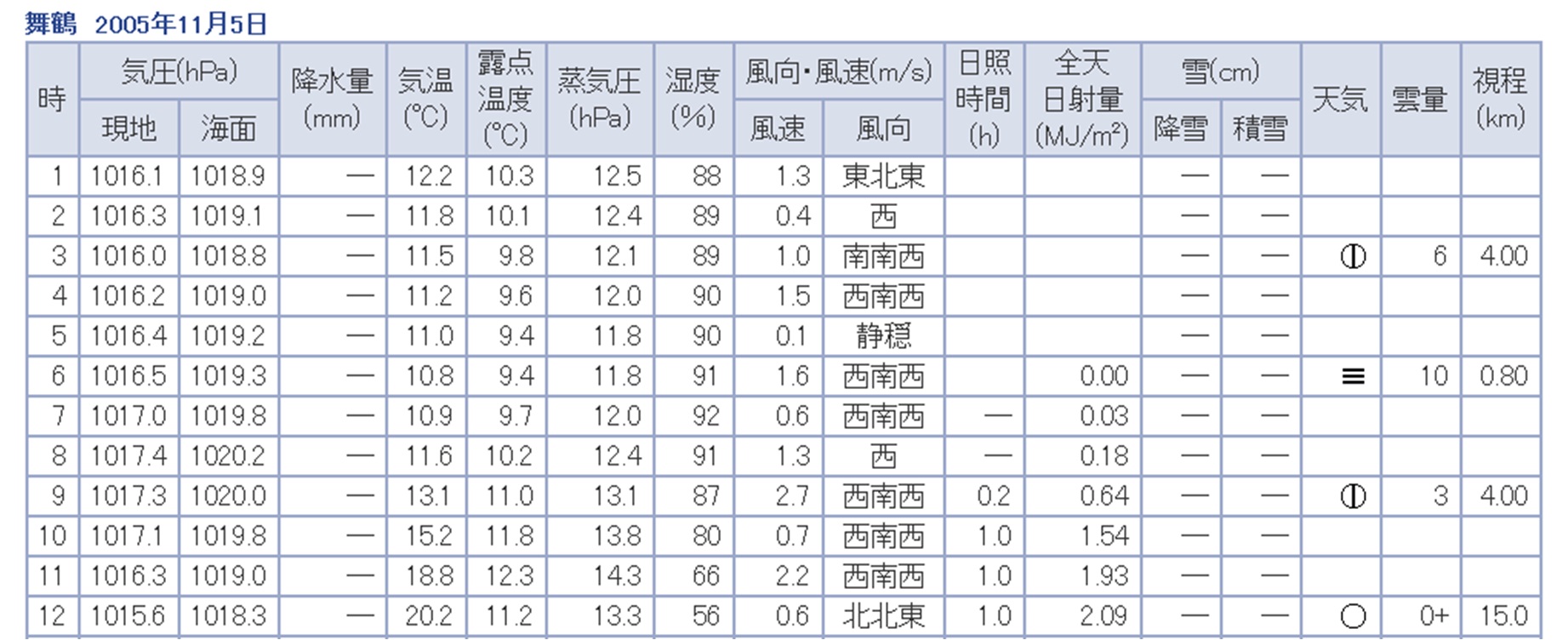

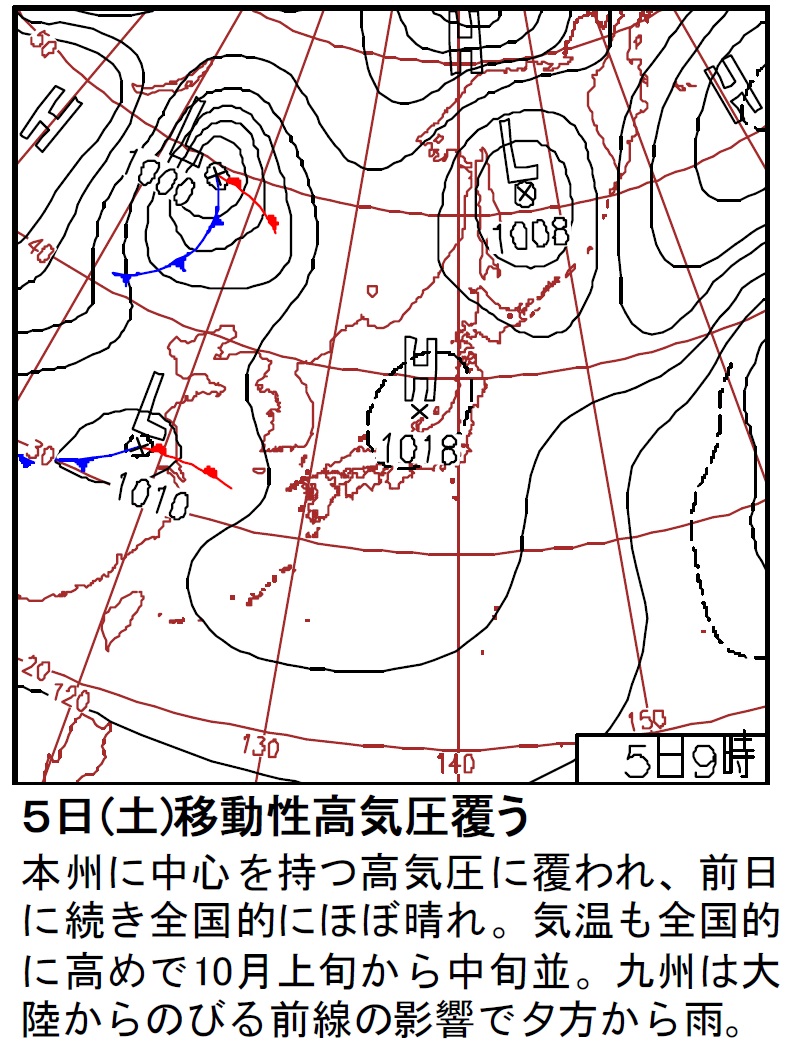

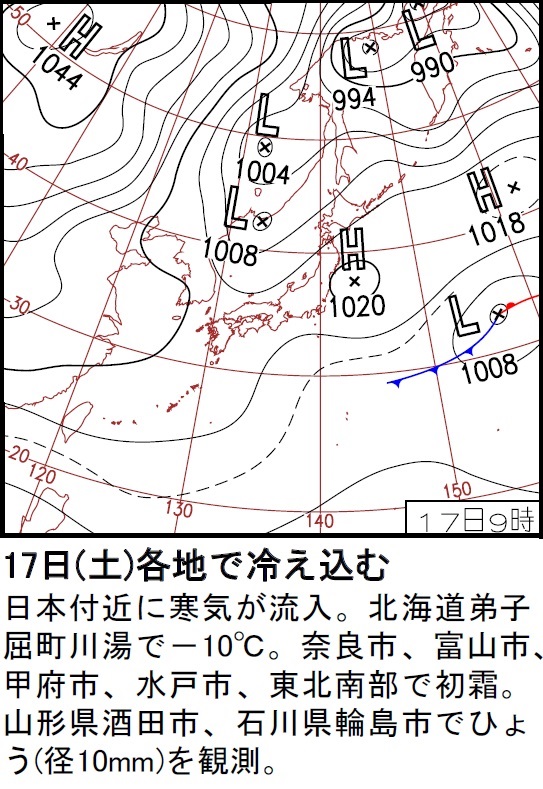

舞鶴海洋気象台の観測日表と地上天気図

- 【2005年11月5日日表】

- 【2005年11月5日地上天気図】 【2007年11月17日地上天気図】

-

舞鶴海洋気象台の観測日表

- 【2009年11月17日日表】

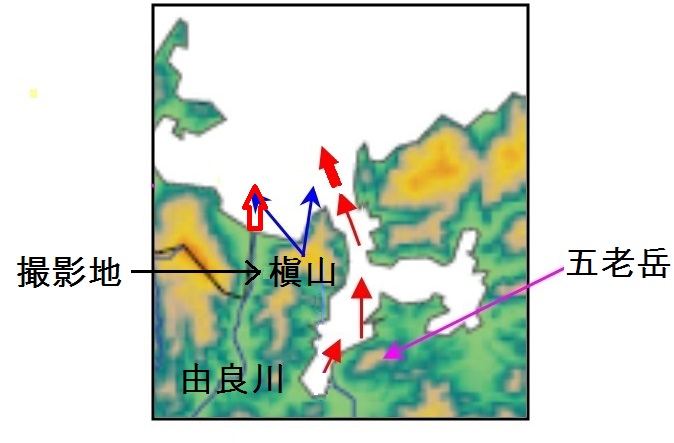

槇山から眺めた霧の流れと海上に流れ出るけあらし

下の写真は2007年11月17日早朝(7時頃)、槇山から見た海側の霧のようすです。

この時の海面温度は18℃~20℃、気温は4.5℃です。

海側では、陸側の様相と一転した景色が広がっていました。雲海はありません。

右手の舞鶴湾から流れ出す霧は、“ところてん”のように押し出され、長さ数キロの霧の堤となっていました。

そして、向かって左手に見える由良川河口からは、冷たい空気が海上に吹き出し、蒸気霧が扇形に広がって、まさに「けあらし」となっています。

お天気Q&Aに戻る

舞鶴湾西港の蒸気霧 2007年11月17日 (根本和宏氏 提供)

この日の観測では、霧は観測時刻には目の高さより上にあったため、層雲となっていましたが、湾内や由良川では蒸気霧が湧き上がっていました。

海水温と気温の温度差は、14~15℃、風速は1~2メートルで、6時の気温は4.4℃でした。

霧から変わった層雲は、五老岳の奥に向かって広い範囲に雲海となって見えています。

雲頂は250メートル~300メートルです。

右下の図に示したとおり、舞鶴湾内の挟路を流れる霧は赤い矢印の方向に、由良川河口から流れる霧は白抜き赤矢印の方向に進んでいます。

後ろ2枚の写真は舞鶴湾口の槇山(まきやま)山頂から青矢印の方向を撮影しています。